4月23日(火)、4年生のマンドリン活動が始まりました。

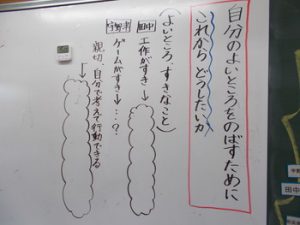

活動の目当てとして、

1 進んで練習する…姿勢をよくする、指揮者を見る、片付けをする、など。

2 友達と協力する…教え合う、励ます、分からないところを聞く、など。

3 技能を高める …よい音を出す、曲を覚える、など。

を確認しました。

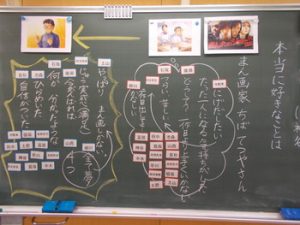

地域の西田先生、神谷先生、小幡先生が自己紹介をされ、西田先生が1曲演奏をしてくださいました。

演奏を聴いてさらに弾けるようになりたいという気持ちが高まったようで、その後の練習も、先生の話をしっかり聞こうと、真剣な表情で取り組んでいました。

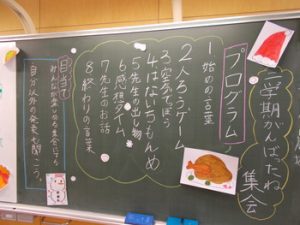

今日はピックの持ち方や、弦の弾き方、姿勢について教えていただきました。

どの子も、目当てを守って真剣に取り組んでいました。

すてきな曲を弾けるようになるために、今日のやる気がキープできるよう、がんばっていきましょう。