図画工作科の学習では、ねん土の形を工夫して

立体の作品を造りました。

なかなか立ち上げることができなくて悩む友達に、

「ヘラでバランスを取ったらいいんじゃない?」

とアドバイスをしたり、

「ぼくの方が高くなるようにするぞ!」

と闘志を燃やしたりしながら、一生懸命取り組んでいました。

出来上がった作品はなかなかの高さになり、

他の学年の友達も

「すごく高いなあ…」「立てるにはその手があったか!」

と感心していました。

図画工作科の学習では、ねん土の形を工夫して

立体の作品を造りました。

なかなか立ち上げることができなくて悩む友達に、

「ヘラでバランスを取ったらいいんじゃない?」

とアドバイスをしたり、

「ぼくの方が高くなるようにするぞ!」

と闘志を燃やしたりしながら、一生懸命取り組んでいました。

出来上がった作品はなかなかの高さになり、

他の学年の友達も

「すごく高いなあ…」「立てるにはその手があったか!」

と感心していました。

5月15日(火)

南部校区にある清寿荘を訪問しました。

あたたかい拍手と笑顔で迎えていただき、

始めは緊張して固い表情だった子供たちも

次第にリラックスしていき、

のびのびと演技していました。

訪問後の振り返りの授業では、

「一緒に楽しい時間を過ごすことができた。」

「恥ずかしくなって話せなかったのが残念。もっとお話ししたかった。」

「今度は名前を聞いたり、肩もみをしてあげたりしたいな。」

という感想が出ました。

次回は秋ごろ訪問する予定なので、

今回できなかったことや、もっと仲良くなるためのアイディアを考えて

準備したいと、やる気を高めた子供たちでした。

5月9日(水)

今日は算数科「角の大きさ」の学習のまとめを行いました。

次時にテストをする予定なので、

分からなかったところや、もう一度学習しておきたいところを

学級全体で取り組みました。

自然と、友達同士で集まって教え合ったり話し合ったりしており、

問題に真剣に取り組む様子が見られました。

「みんなで満点を目指そう!」という気持ちが感じられた時間でした。

4月24日(火)

4年生は今日からマンドリン活動が始まりました。

活動前に目当てを発表させると、子供たちは、

「5,6年生のようなきれいな音を出せるように練習したい。」

「先生の話をちゃんと聞いて、はやく上手くなりたい。」

とやる気に満ち溢れていました。

地域の先生方が、自己紹介の後1曲演奏をしてくださいました。

演奏を聴いてさらに弾けるようになりたいという気持ちが高まったようで、

その後の練習も、先生の話をしっかり聞こうと、

真剣な表情で取り組んでいました。

今日はピックの持ち方や、弦の弾き方について教えていただきました。

力を入れずに、リラックスしてピックを持つことがポイントとのことです。

すてきな曲を弾けるようになるために、

今日のやる気がキープできるよう、がんばっていきましょう。

4月12日(木)

今日は午後から晴れたので、理科の学習で

校庭に植物の観察に行きました。

春になって桜の花に注目していた子供たちは、

花が散った後の木の様子をじっくり観察したことで、

がくが残り、周りから葉が出てくることに気付き、驚いていました。

観察した様子を丁寧に絵に表したり、

他の植物と見比べたりしていました。

次時には、生き物の様子を観察します。

あたたかくなると、いろいろなところで変化が起こり、

その1つ1つを発見していくことで心が弾むようです。

2月2日、4・5・6年生のスキー教室が極楽坂スキー場で行われました。

天候にも恵まれ、またこれまで降った雪のおかげでゲレンデの状態も良好で,子供たちは楽しくスキーを滑ることができました。

初めてスキー靴を履いた子も、スキー学習が終わる頃には自分の力でスピードをコントロールできており、子供一人一人が、とても満足した気持ちで終えることができたと思います。

ボランティアに来て下さった方々、本当にありがとうございました。

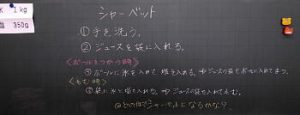

1月13日。4年生は親子活動「塩と氷(雪)でシャーベットをつくろう」を行いました。

理科の「ものの体積と温度」と関連して、持参したジュースを冷やしてシャーベットを作りました。

氷に塩を入れると-15℃ほどになり、早い人は5分でできあがりました。

できあがったシャーベットは、みんなでおいしくいただきました。

その後外に出て、かまくら作りをしました。

子供の身長よりもおおきなかまくらができあがり、みんなで記念写真を撮りました。

お世話して下さった役員の皆さん、ありがとうございました。

12月7日、学びの創造塾・塾長の奥山勇太郎先生が来校され、4年生対象に理科の授業をされました。

手にした月(発泡スチロール球)を動かし、様々な視点から、月と太陽(電球)、地球(自分)の位置関係や見え方を探しました。

教科書に書いてあること(知識)を再現できるよう、子供たちは試行錯誤しながら取り組んでいました。

_

_

_南部小学校では、4年生以上はマンドリンクラブに所属しています。

_4年生になると、ファーストマンドリン、セカンドマンドリン、マンドラ、マンドセロ、ギター、コントラバス、アコーディオンのいずれの楽器を担当するか決めます。担当楽器は3年間変わりません。そして、上の学年の子が下の学年の子に教えていきます。

_11月8日は、富山大学ギター・マンドリンクラブの皆さんが来校され、指導して頂きました。

最初に大学生の皆さんの上手な演奏を3曲聴かせてもらいました。

その後、パート毎に分かれて「マイウェイ」を練習しました。

アドバイスを頂きながら、少しずつ上達しました。

大学生の皆さん、ありがとうございました。

_10月17日 厚生連滑川病院から助産師さん2名に来ていただき、「いのちの教室」をしていただきました。

_

_

自分たちが、お母さんのお腹の中でどのように成長し、どうやって生まれてきたのか、胎児の人形やビデオを見ながら学習しました。

赤ちゃんの命の始まり(受精卵)は、針で刺した穴ほどの大きさしかなく、折り紙に開けられた穴を見付けて、「こんなに、小さいなんて…」と驚いていました。

_

_

40日ほどたつと、手や足、目等が見えてきましたが、「なんだか宇宙人みたい…」

命の始まり、40日、3ヶ月、5か月、8か月、10か月と並んでみると、お腹にいる間にぐ~~~んと大きくなっていることを実感しました。

_

_

_

ビデオでは、妊婦さんが陣痛の痛みに耐えている姿や、赤ちゃんが生まれてくるところ、お父さんが、赤ちゃんが生まれたことを喜んでいる姿を見ました。

子供たちは、ビデオを見ることで、大変な思いをして生んでくれたお母さんへの感謝や一生懸命生まれてきた赤ちゃんの生命力の強さ、そして、みんなが赤ちゃんの誕生を喜んでいることを、自分や家族と重ねていました。

_

_ _

_

最後に助産師さんから、子供たちに、みんなの命は、「大きな生きる力をもっている」「世界でたった一つの宝物」「みんなに幸せと喜びを与えている」ということを教えてもらいました。

また、この先、何か辛い事や自暴自棄になったときに見て欲しいと、「生きているだけで100点満点」とメッセージを書いたカードをいただきました。

_どの子も、命の尊さや、家族の温かさや、友達の大切さを感じた1時間となりました。

10月4日 社会科の「ごみのしょりと利用」の学習のまとめとして、富山地区広域圏クリーンセンターと滑川市ストックヤードに見学へ行ってきました。

クリーンセンターでは、燃やせるごみの処理の仕方を学習しました。

ごみをためておくごみピットやごみクレーンの大きさに驚いていました。

クリーンセンターでは、ごみの処理だけでなく、焼却の際に出る熱や蒸気を利用し隣接しているプールや施設内の電気に使われており、環境への配慮もされていました。

資源ごみを集めているストックヤードに行くと、回収された古布がたくさんありました。燃やせるごみとしても集められるのですが、分別し資源ごみとして回収することで、再利用できるそうです。ストックヤードでは、手作業で古布を色ごとに分けたり、金具を取り除いたりしておられました。

捨てる前に少し意識することで、ごみを減らしたり再利用したりできることを実感した校外学習となりました。